在我記憶中,對斯特拉汶斯基(Igor Stravinsky1882-1971)的《春之祭》(The Rite of Spring)有一條由模糊混沌漸至清晰鮮明的線性理解過程,筆者並非音樂專業,無意深入探討此作的學術成就,純從欣賞價值方面考量,對此作可說越來越喜愛——從開始時的感觀剌激,發展至一種精神層面的震撼。我知道能現場欣賞《春之祭》,這種震撼必定更無與倫比。

這願望終於達成了,在廖國敏指揮下,澳門樂團於上周六演奏了《春之祭》。能在小城聽到這部作品,實在難能可貴,因為除了音樂「前衛」,在本地無甚「市場價值」,這亦是一部詮釋難度甚高的作品。說它前衛,相信很多樂迷都知道此作首演時(一九一三年巴黎)所帶來的振盪,出席首演禮者一時間接受不了作品的新穎音響,當中的不和諧和聲與複雜節奏,完全顛覆了當時聽眾的審美極限,很多嘉賓甚至不顧禮儀,帶著漫罵掩耳疾走,但畢竟這是發生於百多年前的事,在《春之祭》之後,很多被稱為「音樂」的作品,實在比它難啃得多。而此作在演奏上的「難」,卻至今仍實實在在。

《春之祭》被譽為音樂史上最複雜、最具挑戰性的作品之一,其演繹難度不僅在技術層面,亦體現在整體團隊對音樂美學的理解上,對指揮與樂團的合作,更可謂要求極致。複雜的節奏及頻繁的節奏轉換是首個難點所在,全曲節拍變化頻密,各聲部演奏者需在短時間內配合節奏的無縫切換,同時保持音樂的律動性。與此同時,不同聲部又常以各自獨立的節拍互相交織,在多層節奏疊加的情況下,彼此稍不協調便會「炒粉」,導致織體上的散亂,甚至結構上的崩潰。

針對上述難點,除要求樂團成員必須擁有敏銳的節奏感,也最考驗指揮家的功力,他需以「節拍分割」的手法同時把不同的「拍點」清晰地傳達給各聲部。《春之祭》的另一難點在音準與和聲方面,樂句調性的遊移,加上不協和音程的密集堆疊與相互「碰撞」,令弦樂聲部及部份管樂器的音準極難控制,非常考驗樂手的聽力及對樂器的控制能力。筆者相信,要維持演奏的方向感,很依賴樂手的內心節奏及和聲感覺,如不熟悉作品,演奏只會難上加難。《春之祭》當年首演遭遇惡評,原因之一很可能是演奏者對此艱澀作品根本未排練足夠。

除了以上要求的種種「精確」,不可忽略的是樂曲需體現的「野性」,粗暴的弦樂、咆哮的銅管,尖銳的木管,狂暴的打擊樂器,在有需要時都要「狠狠」地奏出,無情地刺激聽者耳膜,務求揭示原始儀式中的野性。要做到「狂而不亂,亂中有序」,對詮釋者實一大考驗。

不由記起那位指揮家(好像是Pierre Boulez)曾對他的樂團強調:「《春之祭》必須像瑞士鐘錶一樣精密,但聽起來要像山崩!」

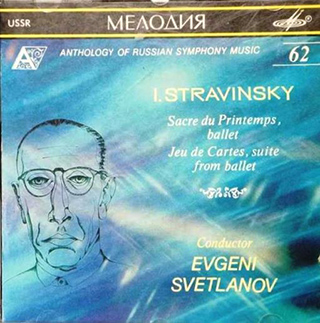

俄羅斯指揮家斯維特蘭諾夫(Evgeny Svetlanov1928-2002)一九六六年帶領The USSR Symphony Orchestra灌錄的《春之祭》,樂手技巧高超(銅管與木管特佳),各聲部合作緊密,把作品還原得既「狂野」、又「精確」,堪稱為指揮與樂團溝通及兩者技術發揮的示範之作。◇