澳門的展覽可謂大大小小有很多,特別是在塔石藝文館,如早前有來自河北省和貴州省的金銀器工藝精品展。那次的展品既傳承了歷史悠久的傳統技藝,又結合了現代審美意趣,可讓觀眾感受到傳統工藝煥發出的時代光彩。

金銀器製作技藝是中國傳統的手工藝術,距今已有3000多年的歷史。其中,河北省的花絲鑲嵌製作技藝、景泰藍製作技藝和貴州省的苗族銀飾鍛製技藝是這一領域中的璀璨明珠,三者皆已被列入國家級非物質文化遺產代表性項目。

展覽現場逾160件/套工藝美術大師所製作的工藝精品讓藝文館熠熠生輝,這些展品工藝精細、圖案豐富、裝飾華麗,具有很高的藝術價值。

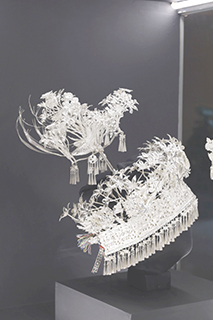

現場可見,銀飾的式樣和構造經過了匠師的精心設計,由繪圖到雕刻和製作有30道工序,包含鑄煉、捶打、焊接、編結、洗滌等環節,工藝水準極高。其中「銀鳳冠」和「銀花帽」被稱為整套銀飾系列之首。

如貴州省苗族銀飾都是根據其自身歷史文化演變而成,具有豐富多彩的文化內涵,從銀飾的品種、紋飾設計構造到製作組裝都體現出濃郁的民族風格和極高的文化品位。2006年,苗族銀飾鍛製技藝經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

而河北省的景泰藍製作技藝也於2006年被國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。景泰藍,又稱銅胎掐絲琺瑯,是一種將銅與琺瑯結合,經過多道工序燒製而成的工藝品。其製作技藝起源於元代,盛行於明代景泰年間,因其色澤鮮豔,常以藍色為主。以其古樸典雅、精美華貴的風格聞名的景泰藍,不僅是一種工藝品,更是一種文化象徵。

該次金銀工藝精品展不僅讓人們欣賞到精湛的技藝,更讓我們深刻體會到中華文化的博大精深。每一件展品都承載著歷史的痕跡與匠人的心血,彷彿在訴說著過去的故事。◇